Le mandala

Mandala (मण्डल) est un terme sanskrit signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement, communauté1. Puisqu’il désigne avant tout l’entourage sacré d’une déité, il est encore préférable d’appeler yantra2 les représentations plus stylisées. Le diagramme symbolique du mandala peut alors servir de support de méditation. Certains mandalas, très élaborés et codifiés, en deviennent semi-figuratifs, semi-abstraits.

Note personnelle : Par extension, on a également nommé mandala toute structure en cercle centrée sur un objet ou un sujet (par exemple, votre prénom au milieu d’un cercle), même les mouvements, comme dans la méditation Mandala d’Osho (voir Ateliers).

Cette structure est donc réputée pour améliorer la concentration. Elle peut donc être conseillée avant ou après tout temps de travail pour recentrer les adultes comme les enfants. On peut également faire un travail sur les couleurs, le coloriage, l’esthétique, etc.

Dans le bouddhisme vajrayāna

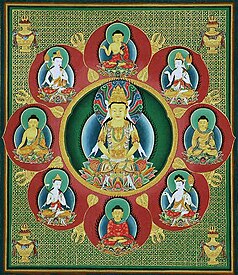

Lotus central du mandala Shingon de la matrice, le Garbhadhatu, représentant Mahavairochana, entouré de quatre Adibuddhas (dorés) et de quatre Bodhisattvas (blancs).

Le mandala est un support de méditation en trois dimensions. Il est le plus souvent représenté en deux dimensions mais on trouve également des mandalas réalisés en trois dimensions. Ce sont des œuvres d’art d’une grande complexité. Le méditant se projette dans le mandala avec lequel il se fond. Chaque détail du mandala a un sens et il est nécessaire d’entreprendre de longues études auprès de maîtres qualifiés pour en connaître les significations. Cette approche intellectuelle est nécessaire mais l’expérience méditative directe prime sur les connaissances intellectuelles. Il existe également des mandalas en deux dimensions réalisés avec du sable coloré (voir également ci-après) durant des rituels élaborés. Ces mandalas sont ensuite détruits pour symboliser l’impermanence ou le caractère relatif transitoire des phénomènes composés. Ceci permet également de combattre l’attachement. C’est cette même raison qui a conduit les artistes de ces œuvres sacrées à ne jamais les signer.

La méditation du mandala proprement dite consiste en une visualisation très vive et détaillée d’une déité (yidam) et des déités secondaires associées, appelées son assemblée, avec les postures, gestes (mudrās) et objets symboliques prescrits. Le pratiquant suit habituellement une liturgie, en répète les mantras et en effectue les mudrās, le tout lui permettant d’incarner le cœur et les qualités éveillées du yidam, c’est-à-dire d’unBouddha, d’un Bodhisattva, ou encore du maître (guru) qui l’a initié, ainsi que d’intégrer la perspective de la vacuité. Le but de cette pratique est de voir en toutes choses un Champ-de-Bouddha (Buddhakshetra) et dans la déité ou le guru la manifestation de sa propre sagesse innée, appelée yeshé ou rigpa en tibétain.

On appelle mandala intérieur l’anatomie du corps subtil ou éthérique, permettant la maîtrise des souffles (prāṇa), des canaux (nādīs), des gouttes (bindus), et des fameux centres de conscience, ou roues d’énergie appelés chakras. Cet ensemble de pratiques, apparenté au Hatha- et Kundalini- yoga hindou, est connu sous le nom de Six yogas de Nāropa. Ils spiritualisent le corps en en faisant un instrument de réalisation. Dans leVajrayāna, on appelle stade de création, ou de génération3, la pratique du mandala extérieur, et stade d’accomplissement, ou de perfection4, la pratique du mandala intérieur.

Les deux grands mandalas du Vajrayāna Shingon sont le Kongôkaï et le Taïzôkaï5 et regroupent eux aussi de nombreuses déités bouddhiques symbolisant respectivement les aspects yáng etyīn de la bouddhéité fondamentale. Disposées en plusieurs quartiers, les déités expriment la compassion, la douceur, d’autres l’intelligence, le discernement, d’autres encore l’énergie, la force de vaincre tous les aspects négatifs du subconscient samsarique.

L’offrande du Mandala

Il arrive qu’un disciple offre à son maître un mandala, lui indiquant qu’il est prêt à recevoir l’enseignement ; c’est aussi un signe de reconnaissance.

On distingue quatre niveaux d’offrande du mandala : extérieur, intérieur, secret, très secret, ou de la nature de l’esprit.

Cette division courante s’applique aussi aux enseignements, à la lecture des textes et diverses transmissions de pouvoir (sank. : abhisheka; tibétain : dbang).

Finalement il existe un mudrā de l’offrande du mandala, où :

- les auriculaires se croisent et leur bouts touchent les bouts des pouces de l’autre main,

- les deux annulaires sont donc « naturellement » collés, on les pointe vers le haut de sorte qu’ils viennent s’appuyer sur les pouces,

- finalement les index touchent les majeurs opposés en se croisant.

Mandala de sable tibétain.

La construction du mandala est en elle-même une pratique spirituelle. Dans la salle, d’autres moines méditent et prient afin de renforcer la bodhicitta et ainsi bénir le mandala, qui sera offert aux Bouddhas et à l’univers. Le mandala est ensuite « détruit » et le sable est rassemblé devant tout le monde pour une offrande spirituelle à une divinité. Les mandalas sont aussi là pour montrer que tout est éphémère… Ces pratiques sont sans doute inspirées du rangoli, motif de sables dessinés par les hindouistes[réf. nécessaire]. Les femmes y dessinent des motifs de sable pour attirer les bons esprits dans la maison et les religieux font des motifs divins dans leurs cérémonies religieuses.

Dans l’hindouisme.

Le mandala n’est pas seulement une structure, c’est le lieu d’invocation de la divinité. Il est donc l’outil de plusieurs rituels quotidiens dans l’hindouisme6.

En psychologie.

Des représentations structurées selon une double symétrie (carré, cercle) peuvent apparaître dans les rêves, fantasmes, dessins etc. Il s’agit de mandalas spontanés qui, selon Carl Gustav Jung, représentent le soi, archétype de la totalité psychique. Pour le psychanalyste, le mandala a pour fonction d’attirer intuitivement l’attention sur certains éléments spirituels, par la contemplation et la concentration. Jung pense que l’inconscient tourmenté peut générer spontanément des mandalas. Ces derniers symbolisent la descente et le mouvement de la psyché vers le noyau spirituel de l’être, vers le Soi, aboutissant à la réconciliation intérieure et à une nouvelle intégrité de l’être.

(Source Wikipédia) Plus de renseignements sur les mandalas sur Wikipédia.

Pingback: Instants de beauté : Couleurs et mandalas… | REUSSIR EN BEAUTE